피코사이아노빌린

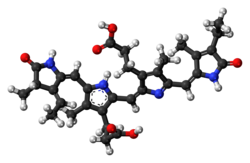

피코사이아노빌린(영어: phycocyanobilin)은 청색의 피코빌린, 즉 남세균과 홍조류, 녹조류, 일부 은편모조류의 엽록체에서 발견되는 테트라피롤 발색단이다. 피코시아노빌린이라고도 한다. 피코사이아노빌린은 피코빌리단백질인 알로피코사이아닌과 피코사이아닌에만 존재하며, 에너지의 최종 수용체이다. 이는 싸이오에터 결합에 의해 이러한 피코빌리단백질에 공유 결합으로 연결된다.

| |

| |

| 이름 | |

|---|---|

| IUPAC 이름

3-[(2Z,5E)-2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-[(3R,4R)-3-ethyl-4-methyl-5-oxopyrrolidin-2-ylidene]methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methylidene]-5-[(4-ethyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-yl)methylidene]-4-methylpyrrol-3-yl]propanoic acid

| |

| 식별자 | |

3D 모델 (JSmol)

|

|

| 4285356 | |

| ChEBI | |

| ChemSpider | |

PubChem CID

|

|

| UNII | |

CompTox Dashboard (EPA)

|

|

| |

| |

| 성질 | |

| C33H38N4O6 | |

| 몰 질량 | 586.69 g/mol |

달리 명시된 경우를 제외하면, 표준상태(25 °C [77 °F], 100 kPa)에서 물질의 정보가 제공됨.

| |

피코사이아노빌린(PCB)은 주로 사람의 혈액에서 발견되는 단백질인 사람 혈청 알부민(HSA)에 결합하는 능력을 가지고 있다. 이러한 PCB-HCA 복합체는 HSA의 구조에 이점을 주어 HSA의 열 안정성을 높이고 다른 단백질의 단백질 분해 활성을 방지하는 능력을 높인다.[1]

생합성 경로 편집

피코사이아노빌린의 생합성 경로는 5-아미노레불린산(5-ALA)으로 시작된다.[2] 두 분자의 5-아미노레불린산은 포르포빌리노젠 생성효소에 의해 촉매되는 축합 반응을 거쳐 포르포빌리노젠(PBG) 분자(표시되지 않음)를 생성한다.[3] 4분자의 포르포빌리노젠은 포르포빌리노젠 탈아미노화효소에 의해 선형 테트라피롤로 중합된다. 이 반응 과정에서 4개의 암모니아 분자가 방출된다. 테트라피롤의 완성은 유로포르피리노젠 III 생성효소에 의해 수행되어 거대 고리 유로포르피리노젠 III가 생성된다. 유로포르피리노젠 III는 유로포르피리노젠 III 탈카복실화효소에 으해 헴으로 전환된다. 헴 분자는 빌리베르딘 XI α로 전환된다. 빌리베르딘은 피코사이아닌 페레독신 산화환원효소 PcyA에 의해 최종적으로 피코사이아노빌린(PCB)으로 환원된다. 1989년의 문헌에는 피토크로모빌린이 최종 전환 과정에서 중간생성물로 포함되어 있다.[2]

같이 보기 편집

각주 편집

- ↑ Radibratovic M, Minic S, Stanic-Vucinic D, Nikolic M, Milcic M, Cirkovic Velickovic T (2016년 12월 13일). “Stabilization of Human Serum Albumin by the Binding of Phycocyanobilin, a Bioactive Chromophore of Blue-Green Alga Spirulina: Molecular Dynamics and Experimental Study”. 《PLOS ONE》 11 (12): e0167973. Bibcode:2016PLoSO..1167973R. doi:10.1371/journal.pone.0167973. PMC 5154526. PMID 27959940.

- ↑ 가 나 Brown, Stanley B.; Houghton, Jennifer D.; Vernon, David I. (1990년 4월 1일). “New trends in photobiology biosynthesis of phycobilins. Formation of the chromophore of phytochrome, phycocyanin and phycoerythrin”. 《Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology》 (영어) 5 (1): 3–23. doi:10.1016/1011-1344(90)85002-E. ISSN 1011-1344. PMID 2111391.

- ↑ Watanabe, Fumio; Yabuta, Yukinori; Bito, Tomohiro (2014년 1월 1일), Atta-ur-Rahman, 편집., 《Chapter 11 - Tetrapyrrole Compounds of Cyanobacteria》, Studies in Natural Products Chemistry (영어) 42, Elsevier, 341–351쪽, doi:10.1016/b978-0-444-63281-4.00011-2, ISBN 9780444632814, 2023년 6월 8일에 확인함

더 읽을거리 편집

- Cole, W. J.; Chapman, David J.; Siegelman, Harold W. (1967). “Structure of phycocyanobilin”. 《Journal of the American Chemical Society》 89 (14): 3643–3645. doi:10.1021/ja00990a055. ISSN 0002-7863.