성저십리

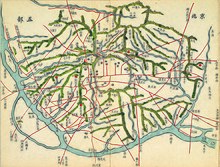

성저십리(城底十里)는 조선의 수도 한성부의 외곽 지역으로, 이름 그대로 한양도성으로부터 10리 이내의 성외(城外) 지역을 일컫는 말이다. 이 곳은 성외 지역이었음에도 불구하고 한성부의 경계 내에 있는 관할 지역이었다. 조선 초기에는 삼림자원 개발, 외교사절 접견 및 군사훈련 등의 공적 기능을 주로 지니고 있었으나, 점차 주거지역으로서의 역할이 증대되어 조선 후기에는 한성부 인구의 절반 가까이가 성저십리에 살게 되었다.

城底十里 | |

| |

| 위치 | 서울, 대한민국 |

|---|---|

| 소속 | 한성부 |

| 역사 | |

| 건립 | 1394[1]:94-95 |

| 시대 | 조선 |

역사와 경계 및 기능

편집조선시대

편집성저십리는 처음부터 조선의 새로운 수도 한성부에 속해 있었던 지역이다. 성저십리 지역을 관할하는 내부 경계는 몇 차례의 변경을 거친 것으로 추정되나, 그 외부 경계는 조선 초기 세종대왕의 치세부터 조선 후기에 이르기까지 거의 아무런 변화가 없었다. 조선왕조실록 등의 기록에 의하면 성저십리의 경계는 지역적 표지들을 기준으로 지어졌는데, 동쪽으로는 양주 송계원(松溪院) 및 대현(大峴), 서쪽으로는 양화도(楊花渡), 남쪽으로는 한강의 노도(露度), 북쪽으로는 고양 덕수원(德水院)을 경계로 삼고 있었다.[1]:95

그러나 위와 같은 지명들이 오늘날 구체적으로 어느 곳에 해당하는지는 대략적인 추정만 가능할 뿐이다. 예를 들어 동국여지비고 및 신증동국여지승람 등을 종합하여 살펴볼 때, 동쪽의 송계원과 대현이라고 함은 각각 현재의 서울 중랑구 묵동 일대와 성동구 금호동 1가에서 옥수동으로 넘어가는 고개를 의미하는 것으로 볼 수 있고, 북쪽의 고양 덕수원은 오늘날의 덕수천 근방에 위치한 것으로 볼 수 있다. 그러나 양화나루(양화진) 지명의 유래가 된 양화도의 위치는 덕수천을 기준으로 하여 남쪽에 있는 것이 확인될 뿐 정확한 위치를 알기는 어렵다. 벌채를 금하는 구역을 규정한 표지석인 이른바 '사산금표' 역시 행정구역으로서의 성저십리와는 별개의 공간으로 운영되었으므로 성저십리의 경계를 정하는 기준이라고 보기는 어렵다[1]:96-100 한편으로 남쪽의 노도라 함은 오늘날 노량진 지명의 유래가 된 노량으로 추정되는데, 조선 초기의 노량은 본래 한강 이북의 공간만을 의미하였으나 조선 후기에는 부근의 유역 전체를 일컫는 표현으로 쓰인 것으로 추정된다.[2]:126-128

조선 초기에 성저십리의 주된 기능 중 하나는 정부에 삼림자원을 공급하는 것이었다. 이를 위해 성저십리 내에서는 새로운 취락의 건설과 벌채가 엄격하게 금지되었다. 그러나 이 지역의 기능은 삼림자원 공급이라는 목적에 국한되지 않았으며, 곡식으로 거둔 조세를 수납하기 위한 식량창고와, 서교(西郊) 지역의 외교시설 및 군사시설 등이 건설되어 조선의 다양한 정부기능을 보조하고 있었다. 한편으로 조선 초기에 조선 정부는 성저십리의 지방행정에 엄밀한 태도를 보이지 못했는데, 이로 인해 성저십리에 거주하는 성저민(城底民) 들은 상당한 기간에 걸쳐 한성부에 대해서는 한양도성 내의 성내(城內) 거주민들과 같은 수준의 부담을 지면서도, 한편으로 인접한 고양군 등의 요역에 징발되기도 하는 이중의 부담을 지고 있었다.[1]:100-118

그러나 오늘날의 서울 도심에 해당하는 성내(城內) 지역의 인구밀도가 이미 15세기 후반에 들어 포화상태에 이르자, 조선 정부는 성저십리를 일종의 신도시와 같은 거주지역으로서 재개발하는 것으로 방침을 바꾸게 된다. 이에 따라 조선 초기 세종대왕의 치세에 성저십리의 세대수는 1,779호이고 성내 지역의 세대수는 17,015호였지만, 조선 후기인 정조의 치세에 이르면 전자는 21,835호로 급격히 성장한 반면에 성내 지역의 세대수는 22,094호로 매우 완만한 성장을 이르는 정도에 그치게 된다.[3]:124 이와 같은 성저십리 지역의 성장에 부응하여, 조선 정부는 1751년 및 1788년에 성저십리 지역이 한성부 오부에 속하여 오직 한성부에 대해서만 부담을 진다는 사실을 명확히 하였다.[1]:124-130

대한제국 및 일제강점기

편집을사조약으로 자율성을 잃기 전까지의 짧은 시기 동안 대한제국 정부는 여러 자생적 산업화 정책을 펼쳤는데, 이러한 정책의 일부는 성저십리 지역에도 반영되었다. 예를 들어 서대문 밖의 서교(西郊) 지역에는 물류개선을 위한 도로정비 등이 이루어졌다.[4]:306–309 그러나 을사조약을 지나 일본제국이 대한제국을 완전히 병탄한 뒤에 총독부 및 경성부의 관심은 서울 내 일본인들의 이익을 지키는 편으로 기울어졌다. 당대에 서울 내 일본인들은 주로 도성 내 청계천의 남쪽이자 오늘날의 남산 북측에 해당하는 '남촌'(南村) 및 오늘날의 '용산'에 주로 모여 살고 있었다. 비록 이러한 인구분포의 차별성은 시간이 지남에 따라 점차 완화되었지만, 일종의 심상지리로서 남촌 및 용산 지역에 일본인이 주로 살고 있으므로 이 지역을 보호해야 한다는 경성부의 태도는 크게 바뀌지 않았다.[4]:316–327

이에 따라 한성부가 경성부로 개편된 직후에 경성부의 관할 지역은 주로 성내 지역 및 용산으로 국한되었으며, 이 시기에 성저십리 지역은 극히 일부만이 경성부 관할 지역으로 남았는데, 이러한 경성의 경계 축소는 실제의 지방행정 수요와는 일치하지 않는 변화였으므로 심각한 진통을 유발했다. 결국 1936년에 이르러 경성부는 경계를 대규모로 확장하게 되었으며, 이 때에 옛 성저십리 지역의 대부분이 경성부에 포함되어 해방 후 서울의 경계로 이르게 된다.[5]:106-108

역사적 유산

편집성저십리 지역의 유구한 역사는 오늘날의 서울 지명 중 상당수가 이곳으로부터 유래되었다는 점에서 현대에도 깊은 의미를 지닌다. 이에 해당하는 예시로는 성저십리 내 '용산방'으로부터 이름이 유래한 용산구 및 '연희방'으로부터 이름이 유래한 서대문구의 연희동을 들 수 있다.

성저십리 지역에서 널리 알려진 또 다른 역사적 유산은 당대에 반송방 내 서교(西郊) 지역이라 불린 오늘날의 서대문구 현저동, 천연동과 종로구 교남동 및 무악동 지역에 남아있는 여러 흔적들이다. 반송방(盤松坊)은 당시 지방 도시로서는 매우 큰 곳이었던 개성, 평양과 통하는 교통의 길목이었고, 중국으로 내왕하기 위해 출발하던 지점이었기 때문에 일찍부터 다른 성저십리 지역과 달리 인가가 조밀했고, 사람들의 왕래가 분주하였다.[6] 이곳은 후기 중화제국들의 수도와 조선의 수도 한양을 잇는 주요한 교통로에 있던 지역으로, 중국 사신들을 맞이하기 위한 모화관(慕華館) 및 영은문 등의 여러 외교시설들이 들어서면서 조선의 국제적 외교공간으로 발돋움했고, 이러한 국제적 교류에 따라 무역 등 여러 상업기능들이 고도로 활성화 되었다. 한편으로 한성부를 둘러싼 조선시대의 경기도의 지방행정을 관할하는 관청인 동시에 한성부를 방어하는 군사적 기능을 담당했던 경기감영 역시 조선 중기에 들어 이곳 서교 지역으로 자리를 옮기게 되면서 서교 지역의 거주민은 더욱 늘어나게 되었다.[3]:115-119

각주

편집- ↑ 가 나 다 라 마 김, 경록; 유, 승희; 김, 경태; 이, 현진; 정, 은주; 최, 진아; 이, 민우; 진, 윤정 (2019년 6월 3일). 《조선시대 다스림으로 본 성저십리 (서울역사중점연구 5)》. 서울: 서울역사편찬원. ISBN 9791160710670.

- ↑ 문, 상명 (2021). “전통시기 露梁의 장소성과 용산의 성장”. 《서울과 역사》 (109): 121–165. doi:10.22827/seoul.2021..109.004. 2024년 2월 26일에 확인함.

- ↑ 가 나 이, 왕무 (2016). “「漢城遠望圖」에 묘사된 19세기 후반 한양 도성 西郊의 풍경”. 《장서각》 36: 104–123. doi:10.25024/jsg.2016..36.104. 2024년 2월 20일에 확인함.

- ↑ 가 나 김, 백영; 서, 현주; 정, 태헌; 김, 제정; 김, 종근; 염, 복규; 소, 현숙; 김, 정인 (2015년 12월 20일). 《서울2천년사 제26권 경성부 도시행정과 사회》. 서울: 서울역사편찬원. ISBN 9788994033891.

- ↑ 정, 여진; 한, 동수 (2021년 5월). “경성부 확장과 교외(郊外)인식 - 1920~30년대 신문의 교외탐방기사를 중심으로 -”. 《한국문화공간건축학회논문집》 74: 103–114. ISSN 1738-818X. 2024년 2월 25일에 확인함.

- ↑ 최완기 (1997년 3월 10일). 《한양: 그곳에서 살고 싶다》 초판. 서울: (주)교학사. 264쪽. ISBN 9788909035019.