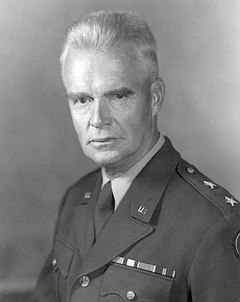

윌리엄 F. 딘

윌리엄 프리시 딘(영어: William Frishe Dean, 1899년 8월 1일~1981년 8월 24일)은 미국의 군인으로 제2차 세계 대전과 한국 전쟁에 참전하였다. 한국의 군정기 당시 재조선미육군사령부군정청의 군정장관을 지내기도 했다. 6.25 전쟁 참전 중에 북한군에 포로가 되었고 휴전 이후 귀환하여 미국 육군 소장으로 예편하였다. 임관 구분은 ROTC 출신이다.

|

William Frishe Dean | |

윌리엄 딘(1950년 경) | |

| 출생일 | 1899년 8월 1일 |

|---|---|

| 출생지 | 미국 일리노이주 칼라일 |

| 사망일 | 1981년 8월 24일(82세) |

| 사망지 | 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 |

| 국적 | 미국 |

| 학력 | 캘리포니아 대학교 버클리 미국 육군보병학교 |

| 복무 | |

| 복무기간 | 1921년 ~ 1955년 |

| 최종계급 | |

| 지휘 | 제44보병사단 제7보병사단 제24보병사단 |

| 주요 참전 | 제2차 세계 대전 6.25 전쟁 |

| 기타 이력 | 미군정청 군정장관 전쟁 포로 |

| 서훈 | 명예 훈장 수훈 십자장 수훈 복무 훈장 훈공장 동성 훈장 |

출생과 성장 편집

이 문단은 아직 미완성입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |

윌리엄 F. 딘은 1899년 일리노이주 칼라일에서 태어나 미국 육군사관학교를 지망하였으나 뜻을 이루지 못하고 캘리포니아 버클리 대학에서 공부하며 ROTC로 훈련받았고 1921년 주방위군 보병 소위로 임관하였다.[1] 이후 1923년 중위에 진급하자 주방위군에서 미국 연방 육군으로 전군했다. 제2차 세계대전에 참전하였다.

제2차 세계대전 편집

제2차 세계대전 당시 딘은 연대장으로 활약했으며 특히 그 자신이 "전투에서 가장 치욕스러운 것은 적에게 포로로 잡히는 것이다."라는 신념하에 포로를 최소화시키는 전술을 활용하였으며 실제로도 그의 부대는 포로가 적기로 유명한 부대였다.

군정기 편집

1941년 태평양 전쟁 당시 극동군에 배속되어 활동하였다. 1945년 9월 미군이 남한에 주둔하자 군정청에 파견되었고, 2대 군정 장관 러치가 갑자기 병사하면서 재조선 미국 육군사령부 군정청 장관으로 발탁되었다.

한국 전쟁 편집

대전 전투 편집

딘 장군은 한국 전쟁에서 맨 처음 투입된 미군 부대인 미8군 제24보병사단을 지휘핬였다. 그는 대전 전투에서 전선의 맨 앞에 나아가 3.5 인치 바주카로 T-34 탱크를 사냥하였다. 사단장 딘 소장은 3.5"로켓포 반을 지휘하면서 최선을 다했으나, 7월 20일 5시 이후 대전에서 철수하게 되었다. 딘 소장은 34연대의 마지막 잔류 병력과 함께 50여 대의 차량을 이용하여 대전을 빠져나가고 있었는데, 북한군의 매복 공격을 받아 차에서 내리고 도보로 철수하던 중, 딘 소장은 함께 가던 부상병에게 물을 떠다 주기 위하여 어둠속에서 물을 찾아 계곡을 내려가다가 낭떠러지로 떨어져 실신하면서 행방불명이 되었다.

그 후 역시 낙오했던 미 제24보병사단 19연대 2대대 소속 스탠리 테이버(Stanley Eugene Tabor) 소위를 만나 같이 본대를 찾아가던 중 민가에 숨어있었는데 주민의 밀고로 북한군이 급습하였고 테이버 소위가 주위를 분산시켜 탈출에 성공하였지만 테이버 소위와는 헤어지게 되었고 (스탠리 테이버 소위 역시 결국 포로로 잡혀 포로수용소에서 사망하였고 은성훈장이 수여되었다.[2]) 무주, 진안 근처에서 헤메던 그는 8월 20일 전라북도 무주군 적상면에서 농부 박종구의 집에서 대략 3일간 머물며 닭죽 등 후한 대접을 받고 대구로 향하였다.[3](주한미군 공군으로 근무한 딘 소장의 아들이 1963년 박종구에게 감사인사차 방문했다는 일화가 있으며 조선일보 기사에는 방문시기가 1961년으로 보도되었지만 1963년이 정확하다.)[4][5]

그러나 7월 20일 낙오한지 36일 후인 8월 25일 전라북도 진안군 진안읍 운산리에서 한두규와 최종봉의 밀고로 인민군에 생포되었다.

한편 딘 소장을 북한군에 팔아넘긴 한두규와 최종봉은 체포되어서 군사재판에 회부되었는데 딘 소장은 귀환후 1950년 9월 25과 10월 22일 두차례에 걸쳐 이승만 대통령에게 두 한국인에게 관대한 처벌을 부탁하는 탄원서를 보내는 관대함을 보여 주었다.[6][7]

한두규와 최종봉은 1954년 5년형을 선고받았으며[8], 한두규는 서대문형무소에서 복역하다가 1957년 전향 후 석방되었다고 한다.

포로 생활 편집

딘 소장을 포로로 잡은 인민군은 그가 처음에 장군인 것을 알지 못하였고, 딘 소장은 맥아더의 인천상륙작전계획을 알고 있었기 때문에 고문으로 정보를 누출할 것을 두려워하여 자살을 시도하였으나 미수로 그쳤다. 이 과정에서 그는 마침내 계급이 밝혀졌지만, 인민군은 그로부터 첩보를 얻을 수 없었다. 참고로, 6.25 전쟁 전체를 통털어 포로로 잡힌 장성급 장교는 딘 소장이 유일했다.

그가 미군정의 군정장관 딘 소장인 것은 안재홍의 증언에 의해 확인되었다.[9] 평양에서 딘 소장의 통역을 맡았던 이규현에 의하면 딘 소장은 정치보위부장 방학세에게도 심문을 받았다고 한다.[10]

한편 미군에서는 실종 중 전사한 것으로 추정하였다가 1950년 10월 북진 중 평양 부근에서 딘 소장 심문시 통역을 맡았던 북한군 징집병 이규현이 귀순하여 진술함으로써 미군에서도 이때 딘 소장이 생존하여 북한군에 포로가 된 것을 인지하였다고 한다.[11][12]

그렇지만 미군에서는 이규현의 진술 보다는 정황상 전사 가능성이 더 높다고 판단을 하였는지 1951년 1월 9일에 명예훈장(Medal of Honor) 수여식을 거행하였다.[13](훈장 관련 미국 육군부 일반명령 날짜는 1951년 2월 16일).[14]

그 후 생사여부를 계속 조사 중 1951년 12월 21일 북한군이 오스트레일리아 출신의 공산계 언론사 종군기자 월프레드 G. 버체트(Wilfred Graham Burchett)를 초청해서 인터뷰를 시켰고, 1951년 12월 24일 딘 소장의 사진과 함께 전세계로 기사가 배포되면서 포로 상태인 딘 소장의 상황이 명확하게 알려지게 되었다.

딘 소장이 포로로 생활하는 동안 얼마나 심하게 고생했는지, 6.25 전쟁 직전 키 180cm 몸무게 96kg 였던 딘 소장은 포로 생활을 마치고 귀환할 당시 키 180cm 몸무게 59kg까지 덩치가 줄어들 정도였다.

귀환 편집

딘 소장 구출 작전은 보급품 후송 작전의 오해 및 와전 편집

그 동안 국내에서는 1950년 7월 19일 김재현 기관사 등 한국인 철도공무원들이 운전하는 기관차에 30여명으로 구성된 미군 결사대가 탑승하여 대전 전투에서 실종된 미 제24보병사단 사단장 '윌리엄 F. 딘' 소장을 구출하기 위한 일명 '딘 소장 구출 작전'을 실행하였고 이러한 '딘 소장 구출 작전' 수행 중 김재현 기관사와 미군 결사대원 29명이 전사한 것으로 알려졌었다.(1953년 교통부 발간 한국교통동란기와 1983년 황남호 본무기관조사와 현재영 보조기관조사의 자필 경위서에서 기관차에 탑승했던 미군의 정체를 '미군 결사대'로 명명하고 총원 30명, 전사자 29명이라고 기록하였지만, 후대에 '딘 소장 구출 작전'을 특수 작전처럼 과장하기 위해 '미군 특공대', '미군 특전단'[16], '미 해병 특수부대'[17][18] 등으로 확대ㆍ 재생산 되었고 병력과 전사자 기록도 총원 33명, 전사자 32명으로 와전되었다.)

한국철도공사가 철도청 시절부터 호국철도의 상징으로 주도적으로 홍보하여 널리 알려진 이 '딘 소장 구출 작전' 영웅담은 흡사 전쟁 영화의 시나리오 같은 화제성으로 말미암아 오랜 세월에 걸쳐 국가보훈부와 같은 정부기관과 언론사 등에 의해 '구출 작전'이 허위임을 단번에 판명할 수 있는 기관차의 대전 진입 시점, 미 제24보병사단의 대전 철수 시점, 딘 소장의 실종 시점 등 공식 전사(戰史)에 기록된 대전 전투의 사건 발생별 시간 순서 비교와 미군 결사대원들의 소속과 신원 파악 등 기본적인 팩트체크 및 교차검증이 생략된 채 그대로 인용되고 '세계 전쟁사에서도 유례를 찾기 힘든 구출 작전'[19] 등으로 무분별하게 확대·재생산되면서 정설처럼 굳어졌다.

그러나 '딘 소장 구출 작전'은 절대 팩트가 아니며, 역사적 사실은 대전역 안의 화차 10량에 적재되어 있던 탄약 등 보급품의 후방 이송 작전이었는데 그 동안 이 작전이 국내에서만 '딘 소장 구출 작전'으로 와전되어 한국철도공사를 통해 광범위하게 잘못 알려진 것으로 미 육군 군사(戰史) 연구소(U.S. Army Center of Military History)의 6.25 전쟁 공식 전사(戰史) - 'South to the Naktong, North to the Yalu' (pp. 168–169)과 딘 장군 회고록 - 'General Dean's Story' (p. 37) 등의 과거 자료부터 현재 기밀해제되어 발굴된 미 제24보병사단 정보참모부 (G2) 보고서 등 최신 자료까지 모든 미군 측 대전 전투 공식 전사(戰史) 및 기록에서 '보급품 후송 작전'으로 일관되게 기술하고 있다.

덧붙여 이 보급품 후송 작전은 도쿄 미 극동사령부의 7월 21일자(일본 시각) 전황 브리핑에서도 언급되었으며, AP통신를 통해 전 세계로 타전되어 'Journal-Every Evening', 'Spokane Daily Chronicle' 등 수많은 미국 신문에 7월 20일자(미국 시각)로 보도되었다.

- 'Journal-Every Evening' 1950년 7월 20일자 기사 원문 발췌

"A locomotive crew trying to take a late haul of supplies from Taejon was ambushed en route to the station."

또한 대한민국 국군 측 역시 국방부 전사편찬위원회가 1979년 발간한 6.25 전쟁 공식 전사(戰史) - '한국전쟁사 제2권 지연작전기' (p. 536) Archived 2023년 4월 17일 - 웨이백 머신의 대전 전투 절 연구 항목에서 국내와 미국 측 자료를 통해 작전 목적을 비교 분석한 후 "한 가지 분명한 것은 생존 철도공무원들의 증언에서 모두 이 열차작전의 목적이 딘 소장의 구출에 있다고 하였지만, 이것은 사실과 다르다" 이렇게 결론을 내리며 '딘 소장 구출 작전'은 와전이라고 못 박았으며, 국방부 군사편찬연구소가 2008년에 발간한 6.25 전쟁 공식 전사(戰史) - '6.25전쟁사 4 금강-소맥산맥전 지연작전' (pp. 161–162, 주석 p. 217) Archived 2021년 6월 24일 - 웨이백 머신에서는 '대전역 보급품 후송 실패'라는 제목의 단락으로 기술하여 '딘 소장 구출 작전'이 아닌 '보급품 후송 작전'이었음을 명확히 하였다.

특히 국방부 소속 전쟁기념관에서는 2020년에 발간했던 학예지 - '호국인물총서 (1): 6·25전쟁 개전의 순간' (pp. 118–123)에서 기밀해제 된 미 제24보병사단 정보참모부(G2) 보고서를 국내 최초로 입수하여 철도공무원들이 수행한 작전이 '딘 소장 구출 작전'이 아닌 '보급품 후송 작전'이었음을 이론의 여지없이 입증하여 기술하였고, 작전 목적의 오해에 대해 각주를 통해 한번 더 자세히 설명하였다.[20]

- '호국인물총서 (1): 6·25전쟁 개전의 순간' 각주 발췌 '

"당시 김재현 기관사의 기관차에 부여된 임무를 두고 거듭되는 오해를 별기한다. 당시 승무원인 현재영·황남호의 수기 증언을 비롯해 국내의 각종 문헌과 현양 행사에서는 당시의 철도 수송 임무를 ‘딘 소장 구출 작전’으로 묘사해 왔다. 그러나 대전 철수작전 당시 작성된 미 제24사단 정보처 보고서와 미 육군, 국방부 군사편찬위원회에서 각각 발행된 공간사, 딘 소장의 회고록 등에 따르면 이들의 임무는 대전역에 적재된 보급품을 영동역으로 철수시키는 것으로 딘 소장의 구조와는 무관한 임무였다.[24th Infantry Division G-2 Journal, Vol. 8, For the Period 191700K July to 221550K July 50 ; Appleman, Roy E., South to the Nakdong, North to the Yalu , Center of Military History, United States Army(1992), 169쪽; Dean,William F. and Worden, William L., General Dean’s Story , the Viking Press(1954), 37쪽; 국방부 군사편찬연구소, 『6·25전쟁사 4: 금강-소백산맥선 지연작전』, 2008, 161∼162쪽]"

부연하자면 딘 소장이 7월 20일 16시경에 대전역에 있던 탄약 등 보급품이 적재된 화차 10량의 후방 이송 명령을 영동에 위치한 사단 지휘소에 하달하였고 이 명령에 따라 김재현 기관사와 부기관사에 해당하는 황남호 본무기관조사, 현재영 보조기관조사가 운전을 맡고 30명의 미군 특공대원이 아닌 6명의 미 제24보병사단 병참부대 소속 미군 6명이 호송병으로 탑승한 채 7월 20일 16시 20~30분경에 기관차가 이원역을 출발하여 대전역에 도착하였다. 그러나 대전역 도착 전 북한군에 공격을 받아 손상된 탄수차로 인해 화차 10량을 견인할 수 있는 동력이 부족하여 보급품 후송 작전에 실패하고 복귀하는 도중 김재현 기관사가 순직하고 현재영 보조기관조사가 부상을 당하였다. 결국 후송에 실패한 대전역의 보급품 적재 화차들은 7월 21일 08시에 미 공군이 폭격으로 파괴하여 북한군에게 노획되는 것을 막았다.

그 후 딘 소장은 7월 20일 18시부터 대전에 잔류하던 미 제24보병사단 34연대 병력들과 함께 차량 대열로 부대 건제를 유지한 채 대전에서 철수하였다. 그러나 철수 대열이 옥천가도에 들어선 이후 북한군의 매복 공격을 당해 차단선을 돌파하지 못하고 도보로 후퇴하던 중 낙오하여 홀로 본대를 찾아 대구로 남하하다 약 한 달 후인 8월 25일 북한군에 포로가 되었다.

은퇴와 사망 편집

그는 한국에서 돌아와서 석달 후 캘리포니아 샌프란시스코 프레시디오에 있는 美육군 6야전군의 부사령관으로 부임했다가 1955년 10월 31일 전역하였다. 그는 은퇴할 때 제2차 세계 대전과 한국 전쟁의 참전한 공로로 육군 무공 훈장을 받았다.

이후 그는 캘리포니아 샌프란시스코에서 조용히 여생을 보내다가 82세에 사망하여 샌프란시스코 요새에 있는 샌프란시스코 국립묘지에서 아내 곁에 묻혔다.

가족 관계 편집

그는 1899년 치과 의사인 찰리 와트 딘과 독일계 미국인 여성인 엘리자베스 프리시 딘 사이에서 태어났다.

그는 마일드리드 던 (Mildred Dern)과 결혼하여 아들 윌리엄 딘 2세 (William Dean Jr)와 딸 매로리 준 딘 (Majorie June Dean)을 낳았다. 아들 윌리엄 딘 2세는 주한 미공군으로 군산 공군 기지에서 근무한 적이 있으며 이때 1961년 혹은 1963년(기사마다 시점이 다름), 대전 전투 이후 낙오하여 도피 중이었던 딘 소장에게 닭고기 등 후한 대접을 하며 2박 3일간 은신처를 제공했던 농부 박종구의 집에 찾아가 감사함을 전했다.[21][22][23][24]

4.3 사건 진압회의 관련 해프닝 편집

5월 5일 미군정청 군정장관 겸 주한미군 부사령관 윌리엄 F. 딘, 민정장관 안재홍, 경비대 총사령관 송호성 준장, 경무부장 조병옥, 제주도 군정장관 맨스필드 대령 등이 비행기편으로 제주도에 착륙했다. 5일 오전 12시부터 4.3 사건의 해결을 놓고 제주중학교 미군정청 회의실에서 열렸다. 참석자는 미군정장관 딘 장군, 민정장관 안재홍, 경비대 총사령관 송호성 준장, 경무부장 조병옥, 제주도 군정장관 맨스필드 대령, 제주도지사 유해진, 경비대 제9연대장 김익렬 중령, 제주도 경찰감찰청장 최천(崔天), 딘 장군 전용통역관 김씨(목사출신) 등 9명이었다.

회의의 주제는 4.3의 진압에 대한 것이었고, 최고수뇌회의에서 합의점을 찾지 못하면서 김익렬과 조병옥의 난투극이 발생한다. 회의에서 첫 번째로 발언하게 된 최천 경찰감찰청장은 4.3폭동은 국제공산주의자에 의한 사전에 조직 훈련‧계획된 폭동이며 군‧경 대병(大兵)을 투입하여 합동작전으로 철저하게 토벌할 것을 주장하고, 이어 발언한 김익렬 연대장은 무력 위압과 설득, 선무귀순 공작을 병용하는 작전을 건의하였다. 그러면서 김익렬은 직접적인 도화선은 밀무역자 혹은 남로당 공산주의자와 경찰 간의 마찰이나 자세한 경위를 알기 어렵다고 발언한다. 폭동자 수가 증가된 것은 빨치산이 우익 인사들을 학살했지만 경찰이 제대로 대응하지 못하고 초동의 대책과 작전에 실패한데서 기인된 것이며, 이 작전의 방해요소는 경찰의 기강문란이므로 전 제주도경찰을 자기의 지휘 하에 달라는 요구를 한다.

김익렬이 증거로 제출한 사진첩을 들여다보던 윌리엄 F. 딘 장관은 흥분하여 사진 자료들을 조병옥 경무부장에게 던져주며 조병옥에게 화를 낸다. 그런데 화가 난 조병옥이 김익렬을 공산주의자로 몰면서 회의장은 난장판이 된다. 조병옥은 연대장의 설명과 사진첩 등 증거물이 전부 허위조작된 것이며, 맨스필드 대령과 드루스 대위에게 제출한 자료는 경찰에 대한 중상모략이라고 극구 부인했다. 그러다가 김익렬을 손가락으로 지목하며 “저기 공산주의 청년이 한 사람 앉아 있소. 나는 오늘 처음으로 국제공산주의가 무서운 조직력을 가지고 있는 것을 알았소. 헝가리 루마니아 체코슬로바키아 등지에서 그랬듯이 처음에는 민족주의를 앞세워 각지에서 폭동으로 정부를 전복하고 나중에는 본색을 드러내는 것이 국제공산주의자들의 상투수단이요”라고 지적했다.

화가 난 김익렬은 “닥쳐라!”하고 고함을 질렀다. 딘 장군은 김익렬을 제지하며 연설 방해를 하지 말라고 명령하였다. 그러나 조병옥은 계속해서 김익렬을 가리키며 “민족주의의 가면을 쓴 청년들이 먼 외국에서만 있는 줄 알았더니 현재 우리나라에도 있소. 바로 저 연대장이 그런 청년이요. 우리 경찰의 조사에 의하면 저 청년의 아버지는 국제공산주의자이며 소련에서 교육을 받고 현재 이북에서 공산당 간부로 열렬히 활약하고 있소. 저 자는 자기 부친의 교화를 받고 공산주의자가 되었으며 자기 부친의 지령에 의하여 행동하고 있는 것이요”라며 공산주의자일지도 모른다며 의혹을 제기했다.

딘 장군은 조병옥이 김익렬의 부친이 공산주의자라고 그럴싸하게 설명하자 깜짝 놀라며 의심에 찬 눈초리로 김익렬을 쳐다봤고, 맨스필드 대령도 의심하기 시작했다. 격분한 김익렬은 이성을 잃고 자리에서 벌떡 일어나 단상에 뛰어올라 연설하는 조병옥에게 달려들었다.

유도 3단이던 김익렬 중령은 흥분한 나머지 주먹으로 조병옥을 끌어내 실랑이를 벌였고, 조병옥의 복부를 친 후 멱살을 잡고 내동댕이치려고 하였다. 그러나 조병옥은 김익렬의 표현에 의하면 '의외에도 힘이 장사였다. 당시 50세가 넘었는데도 쉽게 넘어지지 않아 단상에서 격투가 벌어졌다. 내가 손에 잡히는 대로 조 박사의 넥타이를 당기니까 그는 목을 졸리게 되었다.'고 한다. 넥타이로 목이 졸린 조병옥은 숨을 못 쉬고 비명을 지른다. 최천 제주경찰청장이 말리러 올라왔으나 김익렬의 발길질에 급소를 차여서 그도 비명을 지르며 쓰러졌다. 딘 장군이 송호성 장군에게 싸움을 말리라고 고함을 질렀고, 맨스필드 대령과 안재홍이 달라붙어 김익렬과 조병옥을 떼놓으려 하였으나, 김익렬 역시 고함을 지르며 조병옥에게 욕설을 퍼부었다. “당신이 일제시대에 독립운동을 하였다기에 애국자인 줄 알았더니 자기의 죄상이 드러나니까 무고한 나를 하필이면 공산주의자로 모느냐. 취소하지 않으면 죽여버리겠다”하며 필사적으로 덤벼들었다.

송호성 장군은 일어서지도 않고 앉은 채로 “이 놈 연대장! 누구에게 폭행을 하느냐. 네 놈이 죽으려고 환장했느냐. 손을 놓고 말로 하라”하며 고함을 친다. 그러나 말릴 뜻은 없는 듯 입으로만 호령호령했다. 돌아가는 내용의 대강을 눈치챈 안재홍 민정장관은 손을 놓고 “연대장! 손을 놓으시오. 폭행을 멈추시오. 외국사람들이 우리를 야만인이라고 흉을 보니 어서 손을 놓고 말로 하시오”라며 제지했다. 유해진 지사가 단상에 달라붙어 다시 김익렬의 손을 떼어 놓으려고 하였으나 노령이라 역부족이었다.

김익렬과 조병옥의 몸싸움은 격화되었고, 5월 5일의 회의는 순식간에 회의장은 난장판이 되고 말았다. 화가 난 딘 장군은 통역관 김모 씨를 불러 안재홍 민정장관과 송호성 장군이 지금 무어라 말하고 있느냐며 불러 물었다. 그런데 통역관이 딘 장군에게 안재홍 씨와 송 장군이 연대장에게 “너는 공산주의자이며 나쁜 놈”이라고 욕을 하고 있다고 통역하였다. 이성을 상실한 김익렬은 조병옥의 넥타이를 붙잡고 통역관에게 달려가 발길질로 음낭을 걷어 찼다. 놀란 딘 장군과 안재홍, 송호성은 회의실을 빠져나갔고, 통역관은 비명을 지르며 쓰러졌다. 딘 장군은 대기 경호 중이던 미군헌병을 불러들여 장내 질서를 정리하라고 명령했다. 수 명의 헌병들이 달려들더니 그 중 두 명의 헌병들이 양쪽에서 김익렬의 팔을 붙잡아 비틀고, 조병옥에게서 떼어놓고는 강제로 의자에 앉혀놓고는 두 팔을 결박하여 꼼짝 못하게 했다. 소란은 끝이 났고, 진압 회의는 결말을 보지 못한 채 종결되었다.

기타 편집

국방홍보원에서 대전 전투 당시 딘 소장의 행적을 그린 딘스루트(Dean's Route)라는 제목의 세미 다큐멘터리 형식의 단편 영화를 2000년에 제작하였으며[25] 현재 국방홍보원 홈페이지의 영상자료실 Archived 2023년 10월 20일 - 웨이백 머신에서 제목검색을 통해 영상을 찾아 시청할 수 있다.

위에서 자세히 설명한 대전역에 적재된 '보급품 후송 작전'이 진실이었는데 미군 특공대가 김재현 기관사를 비롯한 한국인 철도공무원들이 운전하는 기관차를 타고 '딘 소장 구출 작전'을 수행한 것으로 잘못 알려졌던 사실이 내레이션으로 삽입된 것 이외에는 딘 소장의 회고록을 바탕으로 역사적 사실들을 충실히 반영하였다.

각주 편집

- ↑ 김준봉, 《한국전쟁의 진실 (상)》 이담북스(2010) 94쪽.

- ↑ Stanley Eugene Tabor - Hall of Valor: The Military Medals Database

- ↑ 대전의 25시(14)

- ↑ 장군면모 지금도 생생..." 박종구옹 회고

- ↑ 딘少将(소장) 숨겨줬던 德裕山幕(덕유산막)에 「報恩(보은)의 별나무

- ↑ 密告嫌疑韓人二名(밀고혐의한인이명) 띤少將(소장)이釋放要請(석방요청)

- ↑ 密告韓人寬大措置(밀고한인관대조치) 띤少將再次書翰(소장재차서한)

- ↑ 띤少將(소장) 密告犯(밀고범)에 各五年(각오년) 懲役言渡(징역언도)

- ↑ 박명림, 한국전쟁의 기원 1(나남출판, 1996)

- ↑ 그때 그시절 딘 소장의 평양 생활 - 포로수용소 통역 이규현 진술서

- ↑ 그때 그시절 딘 소장의 평양 생활 - 포로수용소 통역 이규현 진술서

- ↑ “'6.25 전쟁사 제4권 금강-소백산맥선 지연작전 (p. 166) - 국방부 군사편찬연구소” (PDF). 2021년 6월 24일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2023년 4월 12일에 확인함.

- ↑ William Frishe Dean - Congressional Medal of Honor Society

- ↑ William Frishe Dean - Hall of Valor: The Military Medals Database

- ↑ 우리의恩人(은인)「띤」將軍(장군)돌아오다

- ↑ 손길신의 驛史(역사)이야기 12화 - 태전역(太田驛)으로 시작된 대전역(大田驛)

- ↑ 6.25 남북전쟁의 숨은 영웅, 철도 기관사 김재현

- ↑ 6.25 전쟁에서 미 해병대의 한국 전개는 제1임시해병여단이 8월 2일에 부산에 도착하면서부터이다.

- ↑ 6·25때 딘 소장 구출작전, 美 장군 구출 나선 한국 철도원들 세계 전쟁사에 '전무후무한 영웅'

- ↑ '6.25전쟁사 제4권 금강-소맥산맥선 지연작전'과 '호국인물총서 (1): 6·25전쟁 개전의 순간'에서 작전 목적을 '딘 소장 구출'이 아닌 '보급품 후송' 그리고 기관차에 탑승한 미군을 '결사대원'이 아닌 '호송병'으로 정확히 기술하였지만 호송병 30명이 탑승하여 29명이 전사했다고 기술한 부분은 향후 개정판에서 총원 6명에 전사자 없음으로 정정해야 할 팩트 오류이다.

- ↑ 딘少将(소장) 숨겨줬던 德裕山幕(덕유산막)에 「報恩(보은)의 별나무」>

- ↑ 한국전 교환포로 1호 美딘소장 일화 冊 펴내

- ↑ 장군면모 지금도 생생..." 박종구옹 회고

- ↑ 미군 '딘' 소장[깨진 링크(과거 내용 찾기)]

- ↑ <딘스루투> Dean's Root

같이 보기 편집

참고 자료 편집

- 딘 장군 회고록 - 'General Dean's Story' (책 캡춰 버전)

- 딘 장군 회고록 - 'General Dean's Story' (텍스트 추출 버전)

- 기획시리즈 한국전을 돌아본다 윌리엄 딘 소장 스토리

- 박명림, 한국전쟁의 기원 1(나남출판, 1996)

- 박명림, 한국전쟁의 기원 2(나남출판, 1996)

- 브루스 커밍스, 한국전쟁의 기원(김자동 역, 일월서각, 1986)

- 강준만, 한국현대사산책:1940년대편1 (인물과 사상사, 2006)

- 강준만, 한국현대사산책:1940년대편2 (인물과 사상사, 2006)

- 강준만, 한국현대사산책:1950년대편1 (인물과 사상사, 2006)

| 전임 존 헬믹 (직무대리) |

제3대 미 군정청 군정장관 1947년 10월 30일 - 1948년 8월 15일 |

후임 존 헬믹 |