지리산 쌍계사 지진

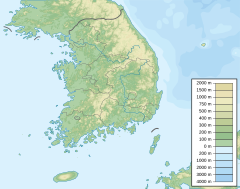

지리산 쌍계사 지진은 1936년 7월 4일에 대한민국의 산 중 하나인 지리산에서 일어난 지진이다. 모멘트 규모 5.3으로[2] 큰 편이었으나 산 등지에서 일어난 지진이라 피해는 적었다. 지리산에서 일본 기상청 진도 계급 기준 4-5 사이의 진동을 느꼈으며 하동, 여수, 광양 등 경상남도 서부와 전라남도 동부에서 최대진도 3의 진동을 느꼈다.[2]

| 본진 | |

|---|---|

| UTC 시각 | 1936-07-03 21:02:23 |

| ISC 지진번호 | 903729 |

| USGS-ANSS | |

| 현지일 | 1936년 7월 4일 |

| 현지시간 | 오전 4시 2분 (KST)[1] |

| 규모 | 릭터 규모[1] 5.0 모멘트 규모 Mw5.3[2] |

| 최대 진도 | 일본 기상청 진도 계급 진도 5 : 지리산 유역[2] |

| 진원 깊이 | 10[3] km |

| 진앙 | 대한민국 지리산 유역 북위 35° 12′ 00″ 동경 127° 36′ 00″ / 북위 35.200° 동경 127.600° |

| 종류 | 역단층 성분이 있는 우수 주향 단층[2] |

| 피해 | |

| 피해 지역 | 대한민국 남부 |

| 피해액 | 12,000원 (당시 환율)[3] |

| 지진해일 | 없음 |

| 사상자 | 9명 사망,[1] 1명 부상[3] |

지진 발생 직후에는 진앙지가 대구, 구례, 광주 즈음으로 추정되었으나 지진 발생 후 약 6일만인 7월 11일에야 진원지가 경남 하동군의 쌍계사 인근임이 밝혀졌다.[4]

2년 후인 1938년 8월 22일엔 진앙 인근인 경상남도 산청군 인근에서 규모 4.8의 여진이 일어났다.[5] 이 여진은 쓰시마섬에서 일본 기상청 진도 계급 최대 2를 감지하였다.

지진 매커니즘

편집1984년 도쿄 대학 시마자키 구니히코(島崎邦彦) 교수는 쌍계사 지진의 단층면해를 동서 혹은 동북동-서남서 방향으로 작용하는 압축력으로 쌍계사 부근에서 북북동 방향 단층면을 따라 역단층 성분이 있는 우수 주향 단층으로 지진이 발생했다고 추정하였다.[2][6]

릭터 규모는 1935년 미국 캘리포니아주에서 일어난 지진을 분석하기 위해 처음 발명된 것이기 때문에 지리산 쌍계사 지진 같은 경우에는 당시 규모가 조사되지 않았다.[7] 이후 여러 연구자들이 규모를 추정했는데 1983년 한국동력자원연구소에서는 지진기록을 통해 규모를 약 M5.0으로 추정하였다.[8]

단층

편집실제로 한국지질자원연구원의 5만 지질도에서는 지리산 토지면-화개면 일대에만 총 3개의 단층이 지나며, 그 중의 하나는 북북동 주향으로 화개면 범왕리에서 대성리를 통과해 지리산 주능선을 넘어 함양군 마천면으로 이어진다. 이 단층의 존재는 이미 1964년 한국지질자원연구원의 화개지질도폭에서 언급된 바 있으며 연곡 단층 동부에서 북동 40°의 주향을 갖고 북서 70°의 경사를 갖는 정단층으로 보고되었다. 추가로, 범왕리에서 서쪽으로 4.6km 거리에 있는 토지면 내서리에는 유일하게 이름이 알려진 연곡 단층이 지난다. 역시 1964년 화개도폭에서 보고된 이 단층은 연곡천계곡을 따라 남-북 주향으로 토지면 외곡리에서 내곡리를 거쳐 지리산 주능선을 넘어 남원시 산내면까지 약 25km 연장되며, 서쪽이 상승하고 동쪽이 침강하였다.[9][10]

진도

편집지진 발생 당시 한반도에는 서울, 인천, 엄원, 대구, 부산 총 5곳의 지진관측소가 있었다.[11] 아래 표는 당시 관측소의 지진 감지 기록을 바탕으로 지진학자 하야타 고치(隼田公地)가 기록한 지진 발생 당시 진도 목록을 나타낸 것이다.[12] 진도는 일본 기상청 진도 계급을 기준으로 한다. 당시 최대 진도였던 5를 수정 메르칼리 진도 계급(MMI)로 환산하면 약 VIII이다.[13]

| 진도 | 지역 | |

|---|---|---|

| 5 | 경상남도 | 쌍계사 |

| 3 | 경상남도 | 거창, 고성, 남해, 사천, 산청, 통영, 하동, 함양 |

| 전라남도 | 곡성, 광양, 광주, 구례, 담양, 순천, 여수, 화순 | |

| 전라북도 | 고창, 남원, 장수 | |

| 충청남도 | 조치원, 공주, 대천 | |

| 2 | 경상남도 | 김해, 마산, 밀양, 부산, 양산, 의령, 진주, 창녕, 함안 |

| 전라남도 | 강진, 거문도, 고흥, 나주, 보성, 소리도, 영광, 영암, 완도, 장성, 진도, 함평, 해남 | |

| 전라북도 | 군산, 금산, 순창, 이리, 임실, 정주 | |

| 경상북도 | 김천, 문경, 상주, 선산, 왜관 | |

| 충청남도 | 논산, 대전, 서천 | |

| 충청북도 | 보은, 영동, 진천 | |

| 1 | 경상남도 | 동래 |

| 전라남도 | 장흥 | |

| 전라북도 | 김제, 무주, 부안 | |

| 경상북도 | 경산, 경주, 고령, 성주, 안동, 영덕, 영주, 포항 | |

| 충청남도 | 서산, 천안, 홍주 | |

| 충청북도 | 옥천, 제천, 청주, 추풍령, 충주 | |

| 경기도 | 김량장, 안성, 이천, 평택 | |

| 강원도 | 정선 | |

| 나가사키현 | 이즈하라정 | |

피해

편집1940년 쓰키자키의 연구에서는 쌍계사 지진의 주요 피해가 하동군 화개면에 집중되었고 화개장터에서 쌍계사로 이르는 도로가 1km에 걸쳐 파괴되었다고 조사하였다.[3] 가옥피해는 완전 붕괴 3개동, 일부 붕괴 10동 등 총 13동이었다.[3]

쌍계사 주변에 대형 산사태가 일어나 쌍계사의 종무소 천장이 내려앉고 절 주변 돌담이 무너지는 피해를 입었다.[14][15] 또한 금당 앞에 위치한 쌍계싸 오층 석탑의 탑두가 옆으로 쓰러져서 무너졌다.[16] 국보 제47호인 하동 쌍계사 진감선사탑비도 균열이 새롭게 발생하였다.[16]

각주

편집- ↑ 가 나 다 “Significant Earthquake”. NOAA. 2018년 11월 27일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Kunihiko Shimazaki (1984년 1월). “Mid-plate, plate-margin, and plate-boundary earthquakes and stress transmission in far east”. 《International Symposium on Continental Seismicity and Earthquake Prediction》: 132-147. 2018년 11월 28일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 김성균 (1998년 4월 1일). “1936년 지리산 지진에 대하여”. 《한국지진공학회 1998년도 춘계 학술발표회 논문집》: 66-70. 2020년 2월 11일에 확인함.

- ↑ “稀有의 珍事實 被害六日만에判明”. 동아일보. 1936년 7월 11일. 2021년 11월 14일에 확인함.

- ↑ “震度データベース検索 (地震別検索結果)” (일본어). 일본 기상청. 2018년 12월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 12월 6일에 확인함.

- ↑ 이기화 (2015년 9월 30일). 《모든 사람을 위한 지진 이야기》. 사이언스북스. 203-205쪽. ISBN 978-89-8371-730-6.

- ↑ Richter, C. F. (January 1935). “An Instrumental Earthquake Magnitude Scale” (PDF). 《Bulletin of the Seismological Society of America》 25 (1): 1–32. 2018년 7월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 4월 30일에 확인함.

- ↑ “한반도의 지진위험도”. 《한국동력자원연구소》 (한국동력자원연구소). 1983년.

- ↑ “5만 지질도”. 한국지질자원연구원.

- ↑ “花開:地質圖幅說明書 (화개:지질도폭설명서)”. 한국지질자원연구원. 1964년.

- ↑ 이기화 (2015년 9월 30일). 《모든 사람을 위한 지진 이야기》. 사이언스북스. 187쪽. ISBN 978-89-8371-730-6.

- ↑ 隼田公地 (1940). 《智異山南麓雙磎寺强震報告》 [지리산 쌍계사 강진 보고]. 朝鮮總督府觀測所彙報 (일본어) 4. 朝鮮總督府氣象臺. 145-152쪽.

- ↑ 이기화 (2015년 9월 30일). 《모든 사람을 위한 지진 이야기》. 사이언스북스. 208쪽. ISBN 978-89-8371-730-6.

- ↑ “우리 역사 속 강력했던 지진은?”. YTN사이언스. 2014년 4월 1일. 2018년 11월 28일에 확인함.

- ↑ 강석기 (2004년 7월). “한반도는 지진의 안전지대인가”. 동아사이언스. 2018년 12월 1일에 확인함.

- ↑ 가 나 선창국; 정충기; 김재관 (2008년 5월). “쌍계사 오층 석탑 부지의 지진 응답 특성 평가를 통한 1936년 지리산 지진 세기의 정량적 분석”. 《大韓土木學會論文集》 28 (3C): 187-189.

외부 링크

편집- Significant Earthquake - NOAA

- 903729 South Korea - International Seismological Centre